贷款中介“陪跑”被定义为非法中介!贷款中介路在何方?

导读:一张某大行内部培训课件在业内疯传,将"中介陪跑"直接定性为欺诈风险。这不是简单的业务规范调整,而是整个贷款中介行业生死存亡的转折点。当"完美式申贷"成为罪证,当专业服务被贴上"不法"标签,百万从业者该何去何从?

图片来源为朋友圈

一、一张PPT撕开的行业真相

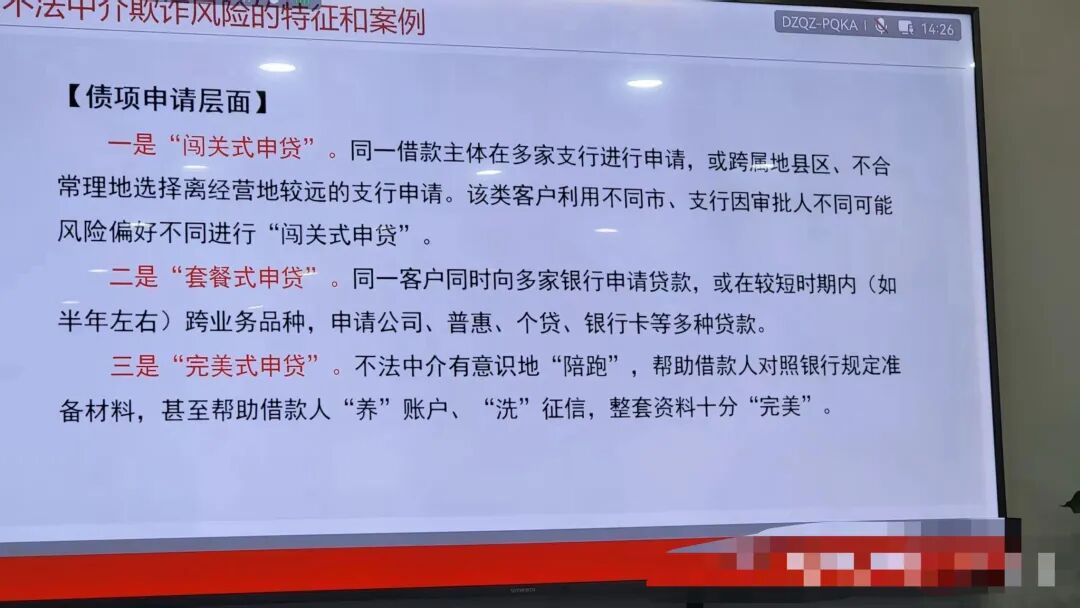

近日,一张标注某行内部培训课件图片在业内疯传。图片不大,但字字千钧:

"完美式申贷"——不法中介有意识地"陪跑",帮助借款人对照银行规定准备材料,甚至帮助借款人"养"账户、"洗"征信,整套资料十分"完美"。

这不是普通的合规提示。银行用"不法"二字,将贷款中介最核心的"陪跑"服务直接钉在了违法柱上。更值得关注的是,这份课件还列举了"闯关式申贷"和"套餐式申贷",构成了一个完整的"中介欺诈风险识别体系"。

银行终于摊牌了:你们所谓的专业服务,在我们眼中就是欺诈!

二、为什么是现在?银行态度180度大转弯的背后

贷款中介行业已经存在近20年,银行一直采取"默许"态度。为什么突然下死手?1. 不良率压力下的甩锅行为

2024年银行业不良贷款率持续攀升,部分股份制银行不良率已突破2%。在实体经济承压的背景下,银行需要为资产质量恶化找到"替罪羊"。贷款中介完美符合这个角色——他们参与了贷款流程,却不用承担最终风险。2. 监管科技(RegTech)成熟,银行有能力"清场"

过去银行默许中介存在,一个重要原因是银行自身获客能力不足,需要中介帮忙筛选客户。但现在:

• 大数据风控系统可以精准识别多头借贷

• 征信系统2.0版实现了跨机构数据实时共享

• AI审批模型标准化了审核尺度

银行的技术能力已经不需要中介"助攻",反而能精准识别中介操作的痕迹。"养账户"、"洗征信"这些曾经的高门槛操作,在算法面前无所遁形。3. 金融反腐深水区,中介成为突破口

近期多家银行高管落马,背后都有贷款中介的身影。中介不仅是资金掮客,更成为利益输送的通道。监管部门意识到,要惩治金融腐败,必须先切断中介这个"白手套"产业链。

三、被定义的"三宗罪":中介原罪化背后的逻辑陷阱

某行课件列举的"三大特征",每个都值得深思:

第一宗罪:闯关式申贷——"你跑多家银行,就是欺诈"

客户为了获得最优融资条件,自然要货比三家。但在银行看来,"同一借款主体在多家支行申请"就变成了"利用审批人风险偏好不同进行闯关"。

逻辑陷阱:将正常的融资行为病理化。企业融资困难,不找多家银行怎么办?难道把鸡蛋放在一个篮子里?银行自己的产品和服务同质化严重,客户不用脚投票才怪。

第二宗罪:套餐式申贷——"你多品种贷款,就是套利"

企业在半年内申请公司贷、普惠贷、个贷、信用卡被定性为"套餐式申贷"。

逻辑陷阱:混淆了合理资金需求与恶意套利。一家企业可能既有固定资产投资需求(公司贷),又有短期流动资金需求(普惠贷),股东个人也有合理的消费信贷需求。银行用"套餐"这个词,把复杂的融资需求简单化、罪恶化。

第三宗罪:完美式申贷——"你材料太完美,就是造假"

这是最致命的一击。"帮助借款人对照银行规定准备材料"这难道不是专业服务应有的样子?律师帮客户审合同是不是也在"对照规定"?会计师帮企业理账是不是也在"养账户"?

逻辑陷阱:将专业服务和欺诈行为混为一谈。银行的意思是:材料可以准备,但不能准备得太好。这本身就是悖论——专业服务的价值不就是让材料合规、完善吗?

四、行业大地震:百万从业者面临的三重困境

这张PPT的流传,绝非危言耸听。它预示着贷款中介行业将面临系统性清洗:

困境一:业务合法性被连根拔起

过去中介的辩护理由是:"我们只是信息撮合,帮助客户准备材料,不触碰资金。"但现在银行明确:"协助准备材料和把不符合条件的原有客户想办法弄符合"就是"陪跑",就是"欺诈"。

这意味着:

• 公司注册的经营范围瞬间失效

• 与客户签订的服务合同可能因"目的违法"而无效

• 收取的服务费可能被认定为"非法所得"

困境二:刑事风险真实逼近

一旦被认定为"欺诈"参与者,中介将不再是简单的民事纠纷:

• 骗取贷款罪:协助客户提供"完美"材料,可能构成共犯

• 非法经营罪:如果涉及资金过桥,可能触及此罪

• 洗钱罪:"洗征信"等行为可能被纳入洗钱范畴

已经有地方公安经侦部门开始按照银行提供的"三大特征"摸排中介机构。这不是演习,是真抓。

困境三:商业模式彻底崩溃

贷款中介的核心价值是"信息不对称"和"流程专业度"。但在新定义下:

• 信息优势=闯关套利

• 专业优势=包装欺诈

整个行业存在的正当性被彻底否定。皮之不存,毛将焉附?

五、贷款中介路在何方?四条出路与三个忠告

行业不会一夜消失,但转型已是必然!以下是四条可能的出路:

出路一:向上游走,成为持牌金融机构

最有实力的中介可以考虑:

• 申请融资担保牌照

• 入股小额贷款公司

• 转型成为助贷科技公司(需符合"断直连"要求)

代价:注册资本要求高(融资担保通常不低于1亿元),股东背景审查严,大部分中介根本够不到门槛。

出路二:向下游走,成为企业融资顾问

彻底放弃贷款执行环节,转型为纯顾问服务:

• 不提供材料包装

• 不接触银行渠道

• 只做融资方案咨询和企业财务健康诊断

风险:客单价极低,企业不愿为"纯咨询"付费,商业模式难以为继。

出路三:向合规走,成为银行外包服务商

与银行签订正式外包协议,成为:

• 客户推荐方(只推荐,不包装)

• 贷后管理辅助方

• 不良资产清收合作方

前提:银行愿意合作。但在当前"甩锅"心态下,银行可能连这个风险都不想沾。

出路四:向科技走,转型数据服务

彻底剥离人工服务,成为:

• 企业征信数据提供商

• 融资需求与银行产品智能匹配平台

• 贷后监控SaaS服务商

挑战:需要强大的技术团队和资金投入,传统中介基因不符。

给从业者的三个忠告

忠告一:立即停止"包装"业务

• 不要再帮客户"养流水"、"刷征信"

• 不要再提供"完美材料包"

• 这些行为现在不是灰色地带,是红区

忠告二:梳理历史客户,防范连锁风险

• 对曾做过深度包装的客户进行风险提示

• 准备应对银行抽贷、提前收贷的预案

• 必要时寻求法律意见,做好自保

忠告三:考虑退出时机,切勿心存侥幸

• 这轮整顿不是运动式,是制度性

• 越晚退出,法律风险越大

• 现在止损,比未来被追责强

六、更深层的思考:谁该为中小企业融资难的问题负责?

银行将中介污名化的同时,却回避了一个核心问题:如果中小企业能顺利从银行获得贷款,中介还有存在的必要吗?

银行服务存在的问题:

• 产品复杂:同一银行不同支行政策不同,同一产品不同客户经理解释不同

• 流程不透明:审批标准不公开,企业不知道为何被拒

• 效率低下:一个贷款流程走3-6个月是常态

• 歧视性对待:对小微企业、初创企业天然不信任 • 目前风控数据联动不够完善,更新迭代不及时:对如果客户申请的时候,能毫秒级对接征信数据和外部大数据系统,对“陪跑”数据精准识别,对异常客户进行及时发现和拒贷,逾期率就会大大降低

中介之所以能够存在,是因为银行服务存在巨大的市场失灵。现在银行不解决自身问题,反而将解决问题的"帮手"定义为罪犯,这本质上是权力寻租的自我保护。

更值得警惕的是,当"专业"被定义为"欺诈",当"协助"被定义为"陪跑",整个社会的专业化分工都将受到打击:

• 税务师帮助企业合理避税,是不是"税务欺诈陪跑"?

• 律师帮助当事人完善证据,是不是"诉讼欺诈陪跑"?

• 咨询机构帮助上市公司准备材料,是不是"信披欺诈陪跑"?

今天定义贷款中介,明天就可以定义任何专业服务机构!

一些贷款中介确实存在不法行为,但大多数的贷款中介还是通过自己的专业为中国经济贡献了不可磨灭的力量!

贷款中介,他们把 3000 款银行产品翻译成“人话”银行不会告诉你:“信用卡使用率>80%直接拒”“查询 6 次硬查询≈黑名单”。中介 10 分钟给你一张“过检雷达图”:征信评分、流水缺口、负债红线,一一标红。 贷款中介,他们把 30 天流程压成 3 天 一套抵押贷,平均 9 套资料、5 个部门、3 次补件。 中介用“并联”代替“串联”:评估、公证、抵押、保险同步推进,最快 7 个工作日放款。 贷款中介,他们把原本正常的符合条件的客户从35% 拒贷率降到 5%。民营企业是中国经济的重要组成部分,资金是制约他们发展的重要瓶颈,很多客户不懂贷款规则,乱点网贷,让原本可以拿到低息贷款的客户不得已通过网贷进行高息借贷,让原本困难的客户雪上加霜!贷款中介他们提前 3 个月告诉客户错峰查询、降信用卡负债率; 他们用银行听得懂的话写“说明书”,把征信小花解释成“非恶意逾期”。让真实经营的客户拿到扩大规模再生产的资金,企业倒闭就会裁员,企业扩大规模就会员工涨工资,增加招聘,解决就业问题。一句话:他们赚的不是“差价”,而是“专业溢价”! 银行应该打击的是修改数据、不以真实经营为前提包装骗贷和扰乱金融系统的黑中介,而不是将所有有利于中国经济发展的贷款中介一刀切的一棒子打死!

七、结语:行业的黄昏,还是重生的黎明?

某大行的这张PPT,对贷款中介行业而言,是死刑判决书,还是转型的号角?

答案取决于你怎么理解"中介"的本质。如果你认为中介的价值就是"包装"、"勾兑"、"套利",那确实是末日。但如果你认为中介的价值是降低信息不对称、提升融资效率、专业服务实体经济,那么行业还有重生的可能!

只是,重生的前提是承认过去有罪,拥抱合规,重新定义价值。对于百万从业者来说,最痛苦的时刻不是现在,而是未来3-6个月。当第一个因"完美式申贷"被定罪的案例出现,当第一批中介公司被以"诈骗团伙"名义端掉,行业将真正体会到什么叫"系统性风险"。

路在何方?不在银行,不在监管,而在每个从业者自己的脚下。顺势而为,选择比努力更重要,时机比选择更重要!